最新訊息:敬師、懷光、傳承──林清隆教授追思文(中)

次閱讀

回憶林清隆教授

時間:2025/05/15

文章作者:許根玉教授

聽到林清隆教授離世的消息,感到十分震驚又不捨。這位令人尊敬、笑容滿面、平易近人的前輩學者永遠離我們而去了!這不只是光電學界的一大損失,也是後學的我們失去一位寶貴的、可孺慕親近的學者長輩!

初次見到林教授大約是在1984年,有一天在交大九龍宿舍,祁甡老師邀我跟一位美國貝爾實驗室來訪的光纖光電學者見面,他就是林清隆教授。那時我在交大擔任講師,正在準備出國進修博士學位,祁老師鼓勵我多多向林老師學習。林教授笑容可掬,一碰面就讓人感受到他的熱情親和力,不待我多言他就很親切地詢問我的學習情況,跟我介紹了許多光電天下大勢以及光纖未來發展願景,使我對自己即將出國進修博士學位的緊張心情增添了更多的好奇與信心。

此後,每次見到林教授,他總是如此熱心熱情、循循善誘。有一次我們招待林教授去一家典雅的素食餐廳用餐,賓主盡歡。林教授跟我們說,前次他到過另家素食餐廳也頗有名氣,其餐點食材內容跟這家餐廳不相上下,但是其餐點的Presentation就遠不如這家,讓客人感覺這家餐廳的廚師高明得多。他笑著說,這跟研究成果發表論文或是演講一樣,只有好的成果內容還不夠,還需要會做好的Presentation,顧客才會了解你的演講的重要性或是appreciate你的學術好餐點。林教授就是這樣的親切健談不拘形式。

2009年10月15日,交大慶祝田家炳光電大樓落成啟用,舉辦「駕馭光子與電子的時代專題講座」邀請了9位世界知名學者來主講大師講座,林清隆教授主講寬頻光電子科技與高速通訊網路講座(Broadband Photonics and High-Speed Access Networks)。在45分鐘的演講當中,林教授親身示範了如何把一個重要講題講成一個美好的學術餐點,讓聽眾盡情地享受美味。

一開始林教授就以當年的兩件大事來啟動他的講座:一是諾貝爾獎委員會正好在一週之前(10月7日)宣布2009年物理獎頒給光纖通訊開創學者高錕博士以及兩位CCD發明者Willard Boyle跟George Smith,二是2009年同時也是歐巴馬就任美國立國兩百多年來的第一位黑人總統。第一件事情當然是跟當日演講主題密切相關,因為寬頻高速通訊網的主幹高速公路正是光纖網路。但是歐巴馬就任總統又跟這次的演講主題有甚麼重要關聯呢?

林教授於是開講一個引人入勝的通訊科技演進史。

眾所皆知,1861年開始的南北戰爭解放了黑奴,後來的歐巴馬才有機會參政當選總統。若從1861年林肯就任美國第16任總統算起,到2009年歐巴馬就任第44任總統為止,這個巨大的轉變總共花了148年。很有趣的是,在這148年之間通訊科技也發生了翻天覆地的革命性變化。怎麼說呢?

話說當年林肯總統的就職演說文稿係以快馬郵遞方式(Pony Express Rides)(筆者註:類似中國古代的800里加急),總共花了7天又17小時才把就職演說文稿傳遞到當時全美境內,然而當時僅僅是將文字稿件分發到各地區的特定地點而已。事隔148年之後的2009年,歐巴馬的就職演說全程則是以高解析度彩色影像實況立即轉播到全球家家戶戶甚至於馬路上每個人的眼前,如此說來,通訊科技的演進幅度不是遠遠超過美國總統從16任的林肯總統變成44任的歐巴馬總統嗎?!而這種事情是怎麼發生的呢?

於是,林教授娓娓道來這148年間通訊科技的革命演進,從快馬郵遞到電話機及電報機的發明、到無線通訊、從陸地通訊到海底越洋電纜、衛星通訊、從類比到數位,從語音通話到彩色影像、數據傳輸,又從單純的通話服務擴充到多媒體互動的教育、娛樂、生活、商業、辦公等等。林教授仔細解說每次通訊科技變革的前因後果、光電通訊關鍵器件之發明、光纖網路佈線新觀念、高速寬頻科技之演進與應用、以及未來的展望與挑戰,令人感受到網際網路正逐步把人類社會及全球生活全面改觀,而這個轉型趨勢正方興未艾。追根溯源,這股神奇力量來自高錕對於光纖通訊的創見,加上許多科學家在雷射(Townes, Basov, Prokhorov, Maiman等人)及半導體(Shockley, Bardeen, Brattain等人)與光電元件的創新發明,林教授也特別介紹厲鼎毅、卓以和、王興宗、林尚佑等華人科學家在通訊與光電科技的發明貢獻,頗為激勵人心,令人興起有為者亦若是之感!至今回想起來仍感覺似乎林教授正站在講台上熱情地演講!

想起林清隆教授就想到他的和藹可親與熱情指導,他不只是光電通訊科技的領導前輩,而且是一位學識淵博的謙謙學者朋友。

陽明交通大學光電系榮譽退休教授許根玉2025年5月15日

追思清隆

時間:2025/05/18

文章作者:潘犀靈教授

林清隆教授是我很敬重的友人,不僅因為他是一位傑出的學者,更因為他為人處世可為我們的榜樣。清隆比我大5歲,但是他投入光電界並嶄露頭角遠在我之前。清隆也曾給我很多幫助與建議,可以說是我學術生涯中的「貴人」之一。事實上,他幫助過很多光電界的同仁,對他來說可能只是作為一位虔誠的基督徒的信手沾來之舉。對我們這些曾受益的人來說,卻是點滴在心頭。在本文中,我想分享我與清隆互動的幾個小故事,以緬懷先賢。

大家都知道清隆在光纖通信與寬帶存取網路(broadband access networks)方面有重大的貢獻,卻可能不知道他在超快光學發展的初期,1970年代,也曾在這個領域發光發熱。清隆曾告訴我他也研究過可產生超快光脈衝的染料雷射,不過我當時沒有追問。我猜測這是在他去貝爾實驗室工作的前後,於是花了一些時間搜尋他早期的研究論文。在本文中,我用一些篇幅對他這方面的貢獻做一綜述,以表達我對他的敬意。

1981年春,我回國在交大任教。當時,為因應「中美斷交」而啟動的「十大建設」已大致完成,高速公路修到了新竹,「新竹科學工業園區」也成立了,台灣的半導體產業初具雛形。有識之士也開始思考下一波要推動的高科技產業,「光電」就是李國鼎先生在調研後建議「產官學研」共同推動的下一項重點科技。當時,有許多國外學者與產業界光電領域的專家應邀來台參訪,與國內同行互動,如參加研討會或做專題演講等等。我就是在那個時期認識清隆的。與清隆曾互動的同仁與學生都對喜歡他,因為他與人相處十分親切並熱心:清隆很樂意瞭解大家研究的課題,願意花時間與大家深入討論並提供建議。他參觀了我們那時非常簡陋的實驗室,大概了解了當時我們研究的大方向是雷射與物質交互作用。清隆就建議我們考慮探討光在光纖中的傳播現象,特別是非線性光學現象;可惜當時我們的環境不允許。不像貝爾實驗室,一般學術單位很難獲得為光纖通訊或其他應用而特殊設計的光纖;我們也沒有合適的雷射光源。

數年後,內人與我打算去加州大學柏克萊分校(University of California, Berkeley,縮寫為UCB)進修。因為清隆就是從UCB畢業的,我就去函向他請教。清隆建議我可以找他的導師,Prof. T. Ken Gustafson。不巧,Gustafson教授恰於1985-1987被借調到NSF作Lightwave Technology program任主管。這個部門大概相當於我們國科會的光電學門。UCB電機系的量子電子學研究群有三位主要的老師,除了Gustafson教授外,另外兩位也是鼎鼎大名:Shyh Wang王適,與John Roy Whinnery。這兩位教授的半導體電子元件和電磁學的著作是相關領域的經典教科書,大家可能讀過。還有一位A. Dienes教授,可算是研究群非正式的成員。他原在貝爾實驗室,在清隆攻讀博士期間,有一年來UCB客座(Mackay Lecturer);Gustafson教授幾乎在同時去貝爾實驗室休假研究,也算是一種交換罷!Dienes教授後來在UC Davis任教,但常來UCB。由清隆的著作看,反而Dienes教授是主要的合作者;且Gustafson教授網頁上列的博士生及其論文名單上反而沒有清隆,這讓我猜測Dienes教授可能是清隆主要的博士論文導師。

我到UCB後,雖沒有正式加入這個研究群,卻有大約半年與他們的學生一起做研究。量子電子學研究群的氣氛很好,學生都混坐在同一間辦公室,大家常常熱烈討論並分享自己的點子,希望得到些回饋意見。至於實驗室,也是大家共用的。如果你須要某些零件或儀器時,就自己去櫃子裡尋寶。當時的幾位學生如Ming C. Wu(吳明強)、Yu-Hwa Lo(羅彧華)、Connie Chang-Hasnain(常瑞華)等現在都是院士級的名教授。與我同在UCB的還有兩位訪問科學家,愛立信(Ericsson)的Lars Thylen(後來在瑞典皇家工學院任教,曾到我在清華的實驗室訪問)和浙江大學的朱祖華教授。量子電子學研究群的校友們也常來串門子,如Gustafson教授的學生,Shih Yuan Wang。他是VCSEL和高速光偵測器的專家,大家叫他SY。當時他在HP Labs任職,我們曾有兩篇合作的論文。

在UCB時,清隆曾對短脈衝染料雷射做深入的研究[1 – 3]。因為染料分子的增益係數高,增益頻帶寬而激發態生命期短,是1970及1980年代可調波長短脈衝雷射的首選。清隆用染料溶液的超輻射發射(superradiant emission)機制,無須共振腔就可產生較高功率的皮秒(picoscecond,1 ps = 10-12 sec)級的可見光脈衝[1]。短脈衝染料雷射的關鍵之一是有優質的染料分子,如須合成理想的染料分子,該分子的非輻射弛豫(radiationless relaxation)參數是重要的資訊,某些躍遷的非輻射弛豫特性可由光譜量測後間接推得。

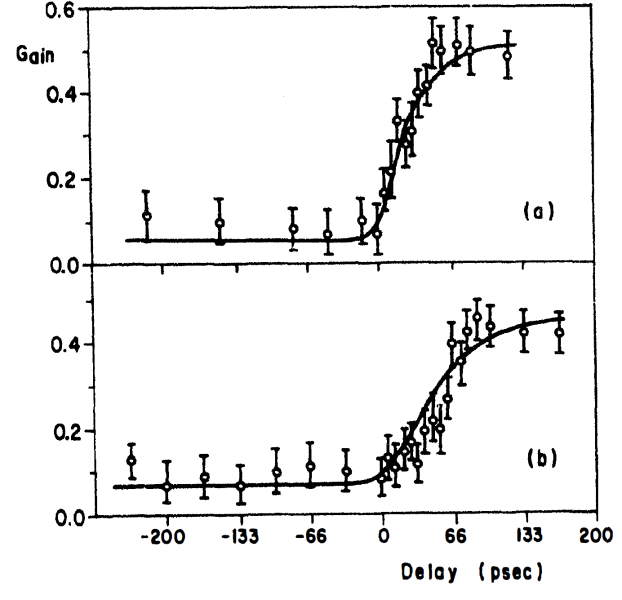

但是,第一及第二激發單態(excited singlet states,S2及S1)間的能級居量轉換,S2 ➔ S1,不能這樣做,因為對應的輻射是觀察不到的。Lin and Dienes(1973a)[2]用泵-探(pump-probe)方法量測了甲酚紫(Cresyl violet)溶於甲醇及乙二醇中時S1態的居量(population)變化,見左圖(a)及(b)(取自[2]),從而推得(a)與(b)的轉換時間常數分別為約30及55皮秒。

但是,第一及第二激發單態(excited singlet states,S2及S1)間的能級居量轉換,S2 ➔ S1,不能這樣做,因為對應的輻射是觀察不到的。Lin and Dienes(1973a)[2]用泵-探(pump-probe)方法量測了甲酚紫(Cresyl violet)溶於甲醇及乙二醇中時S1態的居量(population)變化,見左圖(a)及(b)(取自[2]),從而推得(a)與(b)的轉換時間常數分別為約30及55皮秒。

70年代初期,用敏化螢光(sensitized fluorescence)概念,優化的染料混合物被發現可有效的以輻射轉換(radiation transfer)的方式將泵光能量從施體(donor)分子轉換到激發增益染料分子(受體,acceptor)的上能態居量,不過其機制並不是很清楚。

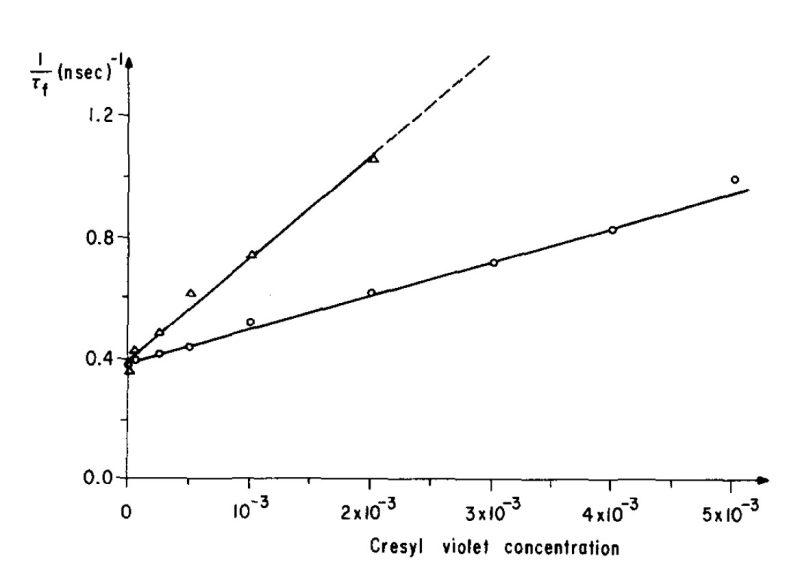

Lin and Dienes(1973b)[3]研究了玫瑰紅6G(rhodamine 6G)-甲酚紫(Cresyl violet)系統,經由量測了玫瑰紅6G的螢光生命期與甲酚紫在溶液中濃度的關係(見左圖,空心圈及三角分別代表以甲醇和乙二醇為溶劑,取自[3]),他們證明:雖然輻射與碰撞過程有所貢獻,最重要的機制是遠距偶極交互作用(long-range dipole-dipole interaction)導致的共振轉移(resonant transfer)。

以上這三篇文章是清隆在UCB時期主要發表的成果,之後清隆就開始了他在貝爾實驗室的職涯。有一篇短文,主題是紫外光氮分子雷射激發的染料蒸汽雷射[4],可說是他在身份轉換之際參與的工作,還是以UCB冠名。讀者如過去探索一下,就會發現這篇文章的共同作者,當時任職於貝爾實驗室的P. W. Smith, P. F. Liao, C. V. Shank等人都是對光電領域曾有過重大貢獻的。加入貝爾實驗室後,清隆很快的發表了兩篇文章,一篇短文講用紫外光氮分子雷射激發的近紅外波段染料雷射[5]。另外一篇文章討論用各種聚次甲基花青染料(polymethine cyanine dye)為飽和吸收體的被動鎖模紅寶石雷射[6]。不同的染料讓由700nm至990n的波長可諧調受激輻射成為可能[7]。我注意到他曾研究1,1-二乙基-2,2-二碳花青碘(1,1'-diethyl-2,2'-dicarbocyanine iodide,簡稱DDI),這種染料溶液作為飽和吸收體可使紅寶石雷射產生約12皮秒寬的近紅外波段短脈衝。1980年代末,適用於超快雷射的超級晶體,鈦藍寶石被研發成功。DDI染料溶液作為飽和吸收體,很適合用來使鈦藍寶石雷射被動鎖模。用這種方法,我們實驗室曾獲得短至百飛秒(femtosecond,1fs = 10-15sec)等級的光脈衝串並以之做了不少研究工作。如今讀到清隆這篇文章,我特別有感觸。

超快光學領域的學者應該聽過C. V. Shank(美國科學院院士,另一位UCB的傑出校友)。有很長一段時間,他領導的研究組產生的8飛秒光脈衝一直是個世界記錄。清隆與他的合作成果[8,9]是利用弛豫振盪(relaxation oscillation)原理,優化染料雷射的共振腔,如短腔長及高輸出藕合,使其光子生命期(cavity photon lifetime)短至數十皮秒。在適當的激發條件下,此雷射可產生單一的次奈秒光脈衝。這個方法的優點是不需要任何主動或被動鎖模機制,非常簡單。半導體雷射的很多特性如高增益、很短的光子生命期與染料雷射類似,很適合用這個方法,即所謂增益開關(gain switching)以電激發的方式來產生高重複率的皮秒級光脈衝。這個方法曾被廣泛應用於高速光通訊,我們的實驗室也常常這樣做,不過應用的方向不同。

1975年左右,清隆開始用短脈衝染料雷射研究光脈衝在光纖中的有趣特性及應用。譬如說,他與Roger Stolen(另一位UCB校友,物理系)研發成功光纖式的受激拉曼(Raman)放大器及雷射[10];而用相對低尖峰功率的光脈衝可在光纖中產生肉眼可見的白光連續光譜[11]。

清隆與我算是經常見面的,或在某個會議,或是他返台講學並探親訪友時。內人如蘋與我也因此認識了林夫人環環(Helen),她和清隆一樣的友善好客,我們成了很好的朋友。清隆與交大光電所關係很好,可以說是該所最重要的顧問之一。祁教授曾去貝爾實驗室研究一年應也是清隆協助安排的。我也有幸由清隆介紹參觀貝爾實驗室,如他一貫的風格,清隆親自到紐華克(Newark)機場接我,安排與幾位研究員見面並參觀他們的實驗室,毫不在意我佔用了他寶貴的時間。

2003-2007年間,清隆應邀出任香港中文大學(CUHK)光子學講座教授兼光子學先進研究中心主任。在他任內,該校在光電領域有很多卓越的研究成果,也培養了諸多人才,如交大光電系的鄒志偉老師(OPTICA會士)就是清隆任教於香港時的學生之一。2004年,清隆在中大辦了一個頗具規模的國際研討會,許多我國學者應邀參加。下圖左就是清隆與我們在中大八景之一,「天人合一」的留影。在此,我們可感受「海天一色」的情景,吐露港的水色宛如在我們眼前腳下,再往前可看到冒出頭的香港科學園區,山腳下公路與鐵路上的車輛往來於香港與深圳之間。我們很幸運,此景於2004年的1月才落成,命名源自錢穆先生的「天人合一論」。在這次會議裡,經由清隆的介紹,我有幸結識高錕(Charles Kao)院士,見下圖右。高院士是清隆非常尊敬的前輩,他常感嘆諾貝爾獎太晚頒給高院士了,因為2009年時高院士已無法親自做獲獎演說了。2018年秋,高院士過世,清隆為他寫的追思文章十分感人,刊登在《自然光子學》期刊[12]。

我對中大的印象很好,考慮休假年到該校做教學及研究。剛好電子工程系的陳錦泰教授也有興趣作兆赫波(THz)研究,經由清隆的介紹,我在2008年春到中大開了一門研究所的課,「超快光學與兆赫波科技」,並與陳教授及他的學生合作研究。

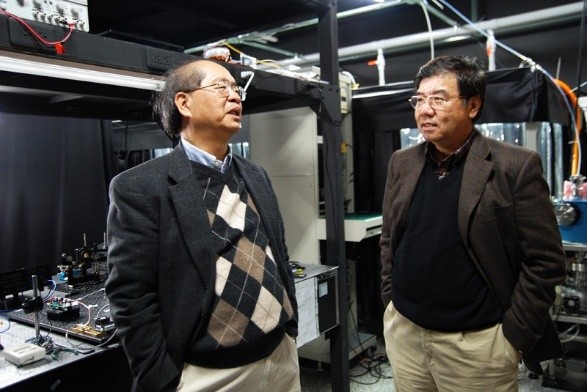

此時,清隆已到新加坡,任南洋理工大學(Nanyang Technology University,縮寫為NTU)的南洋講座,協助建立該校的光電領域。2008年底,我去新加坡開會時也順道拜訪了清隆,見左圖。

此時,清隆已到新加坡,任南洋理工大學(Nanyang Technology University,縮寫為NTU)的南洋講座,協助建立該校的光電領域。2008年底,我去新加坡開會時也順道拜訪了清隆,見左圖。

2009年初,我轉到清華任教,重新建立實驗室。新的方向是光纖雷射及光電式的次毫米通訊技術。這兩個方向與清隆的專長有些交集。實際上,由本文前段,讀者應已發現清隆是非常淵博的,我們所做的每一個課題他都有相當瞭解。

2010年底,清隆來清華演講,並參觀我的新實驗室,見左圖。當時,我正在準備申請IEEE會士,就懇請清隆幫我寫推薦信。他不僅慨然允諾,更很仔細的看我的申請資料,提出很多建設性的批評,對我幫助很大。其實,每個學會都有自己的風格與訴求。除了客觀條件,申請資料要能「搔到癢處」,表達方式的重要性不言可喻。我們電郵來往很多次,最後我的申請資料才定稿,交給我的推舉人,Eric Ippen教授(又一位UCB與貝爾實驗室的校友)。可以說,清隆是我學術生涯的導師之一。

2010年底,清隆來清華演講,並參觀我的新實驗室,見左圖。當時,我正在準備申請IEEE會士,就懇請清隆幫我寫推薦信。他不僅慨然允諾,更很仔細的看我的申請資料,提出很多建設性的批評,對我幫助很大。其實,每個學會都有自己的風格與訴求。除了客觀條件,申請資料要能「搔到癢處」,表達方式的重要性不言可喻。我們電郵來往很多次,最後我的申請資料才定稿,交給我的推舉人,Eric Ippen教授(又一位UCB與貝爾實驗室的校友)。可以說,清隆是我學術生涯的導師之一。

我們在生涯的轉捩點,常會遇到「貴人」,他們或點撥一、二,使我們有撥雲見日,茅塞頓開之感,或信手而為,在關鍵時刻提供了臨門一腳。清隆就是我的「貴人」,他的提攜與幫助我銘感於心。天不假年,清隆這麼「年輕」就離開了我們,雖然不捨,相信清隆在天國裡仍會為我們祈禱,護佑他所珍愛的人們。

備註:

[1] C. Lin, T. K. Gustafson, and A. Dienes, "Superradiant picosecond laser emission from transversely pumped dye solutions," Optics Communications, vol. 8, no. 3, pp. 210-215, July 1973.

[2] Chinlon Lin, A. Dienes, “Direct measurement of radiationless internal conversion rate from the second excited singlet to the first excited singlet state of laser dye molecules,” Optics Communications, Vol. 9, No. 1, pp. 21-24, September 1973.

[3] Chinlon Lin, A. Dienes; “Study of excitation transfer in laser dye mixtures by direct measurement of fluorescence lifetime,” J. Appl. Phys. Vol. 44, no. 11, pp. 5050–5052,1 November 1973.

[4] P. W. Smith, P. F. Liao, C. V. Shank, T. K. Gustafson, C. Lin, and P. J. Maloney, "Optically excited organic dye vapor laser," Applied Physics Letters, vol. 25, no. 3, pp. 144-146, Aug. 1974.

[5] Chinlon Lin, "Near-infrared dye laser emission from ultraviolet nitrogen-laser-pumped dye solutions," IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 11, no. 1, pp. 61-61, January 1975.

[6] Chinlon Lin, “Polymethine IR laser dyes for passive mode-locking of ruby lasers,” Optics Communications, vol. 13, No. 2, pp. 106-108, February 1975.

[7] Chinlon Lin; “Short pulses tunable in the 0.69–0.99‐μ range from N2 laser pumped dye solutions,” J. Appl. Phys.; vol. 46, No. 9, pp. 4076–4077,1 September 1975.

[8] Chinlon Lin and C. V. Shank, “Subnanosecond tunable dye laser pulse generation by controlled resonator transients,” Applied physics letters, Vol.26, No. 7, pp. 389-391, April 1, 1975.

[9] Chinlon Lin, "Studies of relaxation oscillations in organic dye lasers," IEEE Journal of Quantum Electronics, vol. 11, no. 8, pp. 602-609, August 1975.

[10] Chinlon Lin, R. H. Stolen; “New nanosecond continuum for excited‐state spectroscopy,” Appl. Phys. Lett.; 28 (4): pp. 216–218, 15 February 1976.

[11] Chinlon Lin, Rogers H. Stolen; “Backward Raman amplification and pulse steepening in silica fibers,” Appl. Phys. Lett.; vol. 29, no. 7, pp. 428–431,1, October 1976.

[12] Chinlon Lin “In memory of Charles Kao,” Nature Photonics, 12 (12), pp. 715 – 717, 2018