最新訊息:【光電長河人物專訪】突破邊界的勇氣——專訪楊英杰教授

次閱讀

自1990年代世界第一個垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)誕生以來,科學家和工程師們一直致力於提高其可於室溫連續波(CW)操作,以及高輸出功率(> 1mW)的表現。

與使用絕緣介電質所構建的分佈式布拉格反射器(DBR)之VCSEL共振腔相比,使用半導體所組成的DBR鏡與其上方的簡單頂部金屬接觸層,是VCSEL能夠大量生產的王道結構。然而,半導體DBR鏡內由於DBR層交錯導致的能帶不連續性,使得VCSEL 晶片中存在非常高的微分電阻(通常> 200 W),這導致順偏時VCSEL明顯發熱,從而嚴重限制VCSEL的CW輸出功率,所以在1990 年代VCSEL 的CW 輸出功率通常小於1 mW。

為了克服上述問題,當時在美國洛克希德.馬丁實驗室工作的楊英杰教授(後於臺大電機工程學系擔任教授)發明了一種鋅擴散(Zn-diffusion)的VCSEL結構,該結構利用了鋅擴散製程將原本DBR層中櫛比鱗次的邊界消除(disordered),顯著降低了VCSEL的電阻,並且提升其輸出功率和控制光輸出模態。

楊教授在1991年IEEE DRC會議 [1,2]上首次展示了此元件,證明了850 nm VCSEL可以有超過2mW的連續功率,並具有低臨限電流(Ith)、單模工作的特性。當時這些成果可說是VCSEL最重要的性能突破,在此篇論文中,楊教授也指出VCSEL在光通訊系統中應用的可行性,為世上首批發表此成果的學者。而後如同眾人所知,高速VCSEL在2006年左右開始嶄露頭角,在光互連系統的發展中扮演了至關重要的角色。

楊英杰教授回到臺大電機任教之後,在台灣的學術界繼續鋅擴散VCSEL的研究,他透過優化鋅擴散深度和孔徑尺寸,首次證明850 nm VCESL在其全偏壓電流範圍內(接近Ith直至飽和)能夠實現穩定的單模工作 [3]。在楊教授的努力下,鋅擴散技術也在光電業界開花結果;跟其他VCSEL結構相比,鋅擴散VCSEL有著相當獨特的優點,它不僅可以更進一步降低操作電壓,更能實現單模操作,這也創造出了許多光電業界的新應用,例如:智慧型手機裡面近距離偵測模組(proximity sensor module; PSM)的發射器和雷射滑鼠中的單模光源。

台灣的Truelight(光環)和Unikorn(晶成)半導體公司早已大量採用鋅擴散VCSEL結構,主要用於Apple iPhone和其他品牌智慧型手機的PSM光源應用;它不僅可以克服離子佈植 VCSEL 中通常具有的高電阻根本問題,而且可靠度優於水氧化VCSEL。直至今日,這兩家公司每月生產高達數百萬個Zn-diffusion VCSEL晶片。

除了VCSEL研究,楊教授也突破了「教授」這個工作的框架和邊界,於台灣的民主化運動浪潮中發揮了自己的熱血和勇氣,在那個無線電台和電視台皆為國民黨禁臠的年代,他用自己的專業能力架設了屬於人民的地下民主廣播電台和電視台,藉此將許多真實的聲音和不一樣的觀點傳達給台灣的民眾(包含筆者)知道,有如星火燎原般,在許多人的心中點燃民主的火種,對往後90年代第一次民選的台北市市長選舉,和之後2000年的台灣政黨輪替產生蝴蝶效應的影響力。

我們今天很高興訪問到楊英杰教授,這位為台灣VCSEL發展和電子媒體自由化帶來火種的男人。接下來,就讓我們細聽楊教授的分享。

時間:2024年11月4日,上午10點45 分

地點:臺大電機系,博理館三樓教師休息室。

參與人員:楊英杰教授、許晉瑋教授兼學會副秘書長

文章作者:許晉瑋教授

校閱:曾雨欣

1. 今天很榮幸能夠採訪楊教授,可以先請楊教授簡單介紹一下自己的故鄉、成長背景與童年回憶嗎?

今天很高興能夠接受許晉瑋教授的訪問。我在宜蘭縣宜蘭市出生,是外省的第二代。我父親是蔣介石的學生,他是黃埔軍校早期的畢業生。

我小時候不是住在眷村,而是住在宜蘭市的一個市公所宿舍 [4],市公所宿舍是日治時代市公所公務員的宿舍,裡面住的主要是本省人,四周都是菜園。房子是傳統的日式瓦屋和榻榻米,冬暖夏涼,是相當不錯的建築,和我們現在的水泥建築相比,真的是通風又舒適,唯一的缺點是不抗颱風。很不湊巧地,我們宜蘭是多風、多地震的地區,但對幼時的我不失為一個很好的經驗,在多風多雨的考驗下鍛鍊了我的抗壓性。

直到我十歲,也就是小四的時候,我父親才配給到一個眷村宿舍,位於宜蘭員山鄉敬業新村 [5],我一直在那裡住到考上臺大才離開。搬到眷村居住,對我是一種文化衝擊。

我十歲以前住在本省人的市公所宿舍,習慣用台語溝通,也習慣和本省人往來,日後大學畢業、出國念書,碰到一些母語是台語的同學堅持用台語溝通時,我也能對答自如;同時,因為有在眷村的成長經驗,我可以理解許多外省子弟的想法,儘管不盡同意他們的觀點,但我尊重他們的人生經驗。我的成長經歷對我來說幫助很大,讓我跨越所謂的本省與外省的鴻溝;而到了現在,我認為台灣已經沒有本省外省之分,所有住在台灣、認同台灣的人都是台灣人。

2. 可以請楊教授分享自己求學生涯中印象最深刻的事件或是老師嗎?而又在什麼機緣下,使楊教授決定走上科學和工程這條路呢?

我自己的興趣很廣。我父親他們當年是響應蔣介石號召「十萬青年十萬軍」才加入軍校,他進入軍校時已經大學(廣州藝術專科學校)畢業了。他的老師是黃君璧,一位和張大千齊名的知名國畫大師,所以我小時候滿喜歡畫畫的。

然而相較藝術,我更喜歡物理和科學,可惜當年考大學沒有膽識,不敢報考物理系,覺得物理系出來會找不到好的工作,便折衷念了電機系。不過考進電機系之後,我選擇了半導體物理,也叫固態物理(solid state physics), 也算是物理方面的科學;之所以將未來找工作當成重要的人生規劃,是因為像我們這種中階公務員家庭,沒有什麼特殊背景,必須靠自己一技之長去找工作。沒有背景加上家無恆產,唯一可以倚靠的就是好學歷,最好能到美國留學一趟,才有機會找到好的工作。當年的聯考確實非常困難,但進入臺大發現臺大像個花花世界,各式各樣的科系都有讓我開了眼界;我認為進入大學,應該是體驗人生的開始,要去學習書本以外的世界,也因如此,我不會全心投注在學業上,反而去廣交朋友或是參加各個社團,雖然當年的社團不像現在這般精彩又五花八門,相較其他學校,臺大的社團仍算豐富許多了。

比較印象深刻的是我大一(1970年)剛進臺大,就適逢保釣運動。彼時大部分學生與年輕人都相信國民黨講的話,走上街頭遊行向日本抗議。事實上,當時蔣介石為了維繫和美日的外交關係,並不敢主張對釣魚台的主權立場,乃至反對保釣運動,擔心會影響台美關係,事後國民黨卻不提這段歷史。那時候我看這個運動如火如荼,電機系裡也有學長參加,連海外留學生也是一波一波地興起,印象十分深刻。但是最後,國內外的學生發覺國民黨根本沒有能力去抗議日本,部份海外留學生甚至轉而投共,讓國民黨驚覺到不能再這樣玩下去了,因而畫下休止符禁止學生上街頭遊行抗議。

我大學主要參加登山社,另一個是慈幼社,也湊巧在慈幼社認識了大我一屆的陳建仁,就是那位當過副總統和行政院長的陳建仁;社團活動期間,我和他有許多互動,大學畢業的時候陳建仁還跟我合照,是一段很寶貴的經驗,更能證明與其一頭栽在書本中,不如參加社團可以有機會認識眾多良師益友。

除了慈幼社,登山社的經驗也讓我畢生難忘。當年因為國民黨實施戒嚴,有山禁和海禁,登山時不準攜帶任何通訊器材(無線電),如果出事就很危險,無法聯絡上任何人,我們爬大山也等於是一種冒險。有次登武陵四秀品田山時,我摔到半山腰,非常驚險,看著底下恐怖的萬丈深淵,真的是人生走馬燈在幾秒內跑了一回,但這也是人生的鍛鍊之一。

1970年進入臺大電機時,少有博士學歷的教授,那個年代的老師大多是學士學歷,但是各個都很敬業,對我們的課程訓練很嚴格。不過我們大部分的同學都沒有選擇留在臺大電機系念碩士,而是出國去攻讀碩士和博士,我那一屆大概有九成的同學出國留學,事實上當年的口號就是「來來來,來臺大;去去去,去美國」。

3. 請問楊教授人生的第一份工作為何?有什麼有趣的故事嗎?而又在什麼機緣下使楊教授決定走上 VCSEL 研究這條路呢?

大學畢業退伍後,我的第一份工作是到大同公司上班。為什麼選擇大同公司,起初只是一個天真的想法:「我既然留在台灣,為什麼還要去外商公司呢?」我當然到本國的公司,為台灣研發新的科技產品。上了兩年班,我發覺到應該要出國加強自己;出國以前,我想應該至少到一個地方做一些研究的工作,因而轉至中科院服務兩年,這段期間發生很多故事。我進入的是中科院的通訊組,主要接觸的是通訊有關的軍事產品,我在那段期間學到了很多,卻沒想到這些經驗在我未來架設無線地下民主電台時派上了用場。

大概在我到中科院開始工作的那一年台美斷交了(1979年)。這是個巨大的衝擊,等同是美國已經不承認中華民國,而是承認中華人民共和國。台美斷交也對中科院造成很大的影響,畢竟是軍事研究單位,裡面的研發工作會受到美國的監控,我曾看過美軍的直升機直接降落在辦公大樓前面的停機坪,美方官員一下飛機,就前往核能研究所視察,隨即要求拆除所有的核能設施,就知道那時候台美關係有多緊張、多糟糕。美方和我們斷交,卻又不准我們研發核武,但是這些都不是促使我出國的原因,最主要的出國原因是1980年的美麗島事件,我對國民黨政府徹底失望,毅然決定出國留學。

出國之後,我希望念最喜歡的物理方面的領域,所以我來到北卡(North Carolina State University)電機系念博士班的時候選擇了固態物理。我的指導教授是位傳統的美國白人,但他其實是名俄裔,他的名字是Robert Kolbas (Kovas) [6];Kovas是俄國的Last name,我的指導教授說Kovas在俄文就是香腸的意思,是個很有本土性又有意思的姓氏。他的指導教授(我的師公)是於University of Illinois Urbana-Champaign(UIUC)任教的Nick Holonyak,也是俄裔,他是美國半導體雷射和發光二極體的開山鼻祖。

Kovas在UIUC念博士班的時候,學習了Nick Holonyak所有半導體雷射的實驗方法跟步驟,並將製程方式全部帶到北卡,其中包括我後面會提到的Zn-diffusion技術,Zn-diffusion就是Nick Holonyak這個學派建立的

世界上第一款Homo-junction的雷射,是用密封的封管方式,只是封的不是Zinc,而是Zinc和Phosphorus,如此才可以維持管內的Over Pressure,雷射表面不會Out gas而被破壞,然而Phosphorus的蒸氣壓很高,Kovas說Nick Holonyak是全世界首位嘗試此實驗的人。當時Nick放了太多Phosphorus導致管內蒸氣壓過高,實驗過程中他又緊盯著管子看,結果他發覺到膨脹時管子瞬間爆炸,石英玻璃啪地扎到他的眼睛血流滿地,幸好事後沒有大礙。Nick是踏實又勇敢的人,他不會因為這種意外停止封管鋅擴散的實驗;其實Phosphorus是非常危險的物質,置於空氣中就會自燃,Nick敢將Phosphorus放到管子內進行新創的實驗,便可知他有多麼勇猛,而且他做任何實驗都親力親為,又自己建立起整套的封管系統,理論跟實驗實力都很堅強。Nick於2022年辭世,可惜的是他的徒弟(我師父)Kovas比他還早走,在2020年就離世了。Kovas是個非常好的人,他用他的遺產成立了一個教育基金,每年發放獎學金給北卡大學有需要的學生 [6]。

Kovas把Zn-diffusion技術全都帶到北卡,我從他那裡學到了封管技術;我念博士班時,印象中應該封過至少一百多根石英管。我的博士題目是Transverse Junction Laser(TJS Laser),那是很早期的一個雷射架構。此元件最重要的就是Zn-diffusion的結構,會用到Kovas從UIUC帶過來的Zn-diffusion Process。其實當時於Caltech博士班就讀的李建平教授 [7]已經發表過TJS結構,李教授那時的指導教授,就是鼎鼎大名的光電大師Amnon Yariv [8],因此我必須尋找創新的突破點,於是做了世界第一款的量子井TJS雷射。

傳統的TJS雷射因為電流是橫向注入,橫向上還是Homo-junction,電子在橫向上沒有侷限,和一般的double hetero-structure雷射相比,其特性較差,我的貢獻就是採用Zn-diffusion,把Quantum Well的結構P-side那邊disordered。因為裡面原來的GaAs well有Aluminum摻進來,就變成AlxGa1-xAs合金,如此對電子來說,就在橫向上產生了一個AlxGa1-xAs合金的高能位障,如此就能把TJS的threshold電流壓低下去。雖然只有單邊的電子confinement,不過電洞的移動度很低,其侷限較不重要,因為認真來說,半導體雷射發展史中,先從homo junction,中間single hetero-structure過渡,接著很快就跳到double hetero-structure;我對TJS的主要貢獻,就是用Zn-diffusion技術展示了single hetero-structure TJS雷射。

我的研究有第二個更重要的突破,是應力量子井的TJS雷射,我們第一次在TJS雷射使用了InxGa1-xAs的應力量子井。我們那個年代(1980年以前),所有雷射的磊晶層依照常理,皆要遵循晶格匹配,然在1980 年代,一位應力量子井的先驅Dr. Gordon C. Osbourn [9] 透過理論計算和實驗的結果驗證,在不超過critical thickness的前提下的晶格不匹配,是可以形成穩定晶體結構,並提升雷射性能的。

博士畢業之後,我先去HP了的OCD部門;OCD是Optical Communication Division的簡寫,也就是光通訊部門。此部門是Agilent的前身,後來被Avago所併購,而Avago又被Broadcom併購。

OCD起初其實不做雷射,只專注在LED,理由是從市場面和產業面來看,他們在雷射產業競爭不過日本企業,因此放棄發展雷射產品;現在聽起來或許有些奇怪,當年情勢就是如此。

你可能覺得疑惑,那時日本的半導體竟這麼強大,為什麼現在今非昔比呢?這是因為日本在1980年代泡沫化之前,經濟實力輾壓美國,美國於是強迫日本簽訂《廣場協議》,逼他們調整匯率(日幣升值)。美國利用經濟政策上的打壓,讓日本經濟蕭條了三十年,以至於沒有資金可以挹注到半導體產業,進行擴充與研發,美國因而達成科技發展的逆轉勝,所以在HP工作了兩年之後,我就覺得沒意思。

後來在同事的介紹下,我加入了王興宗教授 [10]在Lockheed Martin Research Lab的雷射研究團隊。彼時王教授準備跟美國的國防部(DARPA)申請一個VCSEL的計畫,做新一代的半導體雷射。1980年代,VCSEL沒有任何重要的發表,是很嶄新的領域,印象中那是個預算約三百萬美元左右,龐大又有趣的計畫。

王興宗教授的Research Lab位在Palo Alto,我便前往那邊上班,做了約五年左右。當時我們在美國主要的兢爭對手是Bell Lab,他們的計畫規模更大,實驗室裡又有數十台分子束磊晶設備(MBE),而我們剛開始進行研究的時候Lockheed是沒有任何半導體製程設備的,那時候我們是和UC Berkeley電機系的王石(Shyh Wang) [11]教授合作,因為UC Berkeley電機系擁有較完整製程設備的實驗室。

進行實驗時我常住在UC Berkeley電機系實驗室附近的旅館,目的就是要減少通勤時間,有時為了加快進度,甚至在那邊住上一個禮拜。我們那時候的實驗目標就是盡快展示CW輸出功率超過 1mW的VCSEL,然而當年漸變能隙(graded bandgap)的技術尚未問世,所以長出來的布拉格反射鏡(DBR)電阻太高,高到沒有辦法CW lasing。為了克服這個問題,日本東京工業大學的Iga Kenichi(伊賀健一)教授 [12]採用Intra-Cavity 金屬接觸VCSEL結構,此結構是一半的介質DBR,一半的半導體DBR,因為電極放在共振腔內部沒有P-DBR電阻的問題,他便成為了世界上第一位展示VCSEL在室溫(25°C)CW lasing的人,但其輸出功率仍在 W的等級。

反觀資源最多的Bell Lab,因為那時候還沒有漸變能隙(graded bandgap)技術,一直做不出CW lasing。而我率先採用Zn-diffusion 技術,大幅降低VCSEL電阻,成功研發出世界上第一個超過1 mW的VCSEL,這在VCSEL發展上,是個重大的里程碑,當時VCSEL的輸出功率都在 W的等級;另外我的VCSEL上下全都是磊晶DBR結構,和Iga教授展示的VCSEL結構相比,更容易量產而且雷射特性更好。

在這之前,所有發表的VCSEL CW 輸出功率大概落在幾十W,我們在 DRC會議時,時常被做Edge-emitting Laser的人嘲笑:“Where is the beef ?”你們做出來的雷射功率那麼低有什麼用?所以當我們的VCSEL研究結果在DRC 第一次發表時幾乎是技驚四座,Bell Lab 研究團隊看到這個結果,想必心中五味雜陳,他們一直認為Bell Lab才是研究VCSEL的大本營,竟然讓Lockheed Research Lab搶先做出超過1mW的VCSEL,不過後來他們做得更好;當時於Bell Lab 擔任研究員的Larry Coldren and Jack Jewell [13],在我們研究結果發表不久之後,成功開發出DBR中的漸變能隙(graded bandgap)技術,這個技術從材料面徹底地改善了VCSEL中的高電阻問題。

成功將VCSEL的power推到1 mW以上之後,更重要的突破就是單模輸出。Zn-diffusion區域除了能夠降低電阻,它也因為較大的光學損耗可以成為Intra-cavity filter把高階模態濾掉。隔年我在DRC會議上,發表更進一步的VCSEL單模輸出;當時的單模edge-emitting DFB雷射需要複雜且痛苦的re-growth 技術,VCSEL採用簡單的Zn-diffusion技術就可以有單模輸出。可惜當時VCSEL磊晶是短波長(<900nm)材料,只適合短距離多模光纖傳輸,當年並沒有短波長單模VCSEL的需求。

在我發表了一系列Zn-diffusion VCSEL的論文之後,有天我接到一位HP老同事的電話,詢問我能不能回到OCD部門給個演講,我欣然答應。演講當日,各部門的主管都到場,他們提出了許多關鍵的問題,我也有問必答;演講結束之後HP組織了一個團隊,認真地去研發VCSEL產品。這個團隊初期的產品是將VCSEL應用在HP的Mini Computer近距離光通訊,而後來真正把VCSEL用在超級電腦光鏈結的則是IBM,不過這有可能是IBM模仿 HP的解決方案。那個年代,IBM是藍色巨人,是規模最大的公司,他們聽聞HP開發出VCSEL產品,便立刻跟進,派人到HP參訪,回去自己就成立研發團隊。然而必須說VCSEL能夠起死回生也要感謝IBM,他們在2005至2006年間有個Terabus計畫 [14],成功將光通用VCSEL推到需求的高峰。

講到整個系統跟應用市場,只能靠IBM這種大公司;他們先把VCSEL用在自家的超級電腦,HP(現在broadcom)那時候也開始推廣Minipad,把VCSEL做成可以放在主機板上的光傳輸模組,並在2011到2012年間大賣。HP OCD開始將VCSEL用於所有近距離網通的光源,也是他們帶頭制定所有近距離transmitter規格,日後也放進了全部計畫的產品,1993年IEEE更把它寫入規範。

1993年開始的1.25G,發展到2.5G,再從十五年前的10G到現在,歷經約三十二年。其實推出後六、七年,正好遇到2000年光通網路泡沫,市場衰頹,VCSEL的研發也全部停頓。那時光通產業走下坡,我就把開發的VCSEL技術轉給華星光通去研發出新的消費性產品。我是第一個發表Single-Mode VCSEL的人,後來也應用到HP開發的雷射滑鼠;該單模VCSEL使用了implant加diffusion結構,取代傳統的LED光學滑鼠,那時候氧化技術不成熟,老化問題嚴重、可靠性差,implant VCSEL就沒有問題。後來,這一套技術方法又經由我的學生在國內公司(光環、晶成)發揚光大落地生根。

4. 楊教授回台灣後除了教學和研究以外也從事過民主運動,你對此有什麼心得感想?

我在美國曾參加過北美教授協會,後來決定回台灣,也是因為心中有想做的事情。李登輝總統上台之後,黑名單解禁,民主改革的運動對台灣有翻天覆地的改變,我和當時許多台灣留學生一樣,滿腔熱血地回到台灣,想貢獻所學。當年所有的媒體都被國民黨把持,我回來就希望建立民主電臺,打破國民黨的媒體壟斷,宣揚民主和社會改革意識。

當時最重要的戰友是曾擔任過中研院原分所所長的陳貴賢博士 [15],我倆都是北美洲教授協會的成員,我們和他認識的幾位台灣學生社團的成員一起進行電臺設立計畫。那時候,電臺設立在新生南路上一棟二十六樓的高樓,電臺名字是「TNT寶島新聲廣播電台」,也就是現在的寶島新生電臺 [16]。當時天線放在頂樓,廣播間則在二十二樓,這些放送設備都是我跟陳貴賢親自架設的。

這個電臺設立之初,剛好碰到陳水扁要選台北市長,那一場選戰打響了TNT的名號。我們全天放送,投票前一天從早到晚不斷放送,直到投票前一刻。那時電台架設時還有些趣事,國民黨在我們電臺的頂樓安排了兩個情治人員監視,電台節目來賓王明哲 [17](台派音樂家)發現之後,即時作詞作曲,寫了一首《抓耙仔》之歌,我們便在電台節目裡面唱起來,他們雖然尷尬但也沒辦法,無奈他們是被派來的。

除了參與台灣民主化的運動,我覺得回台灣後最高興的事情是,把整個VCSEL和Zn-diffusion實驗方法跟技術全部帶到臺大和中央大學電機系,那些專利技術也透過畢業的學生流傳到台灣光電產業,並且發揚光大,至少光環和晶成都有採用此技術,能夠幫助台灣光電產業發展也是與有榮焉的事情。

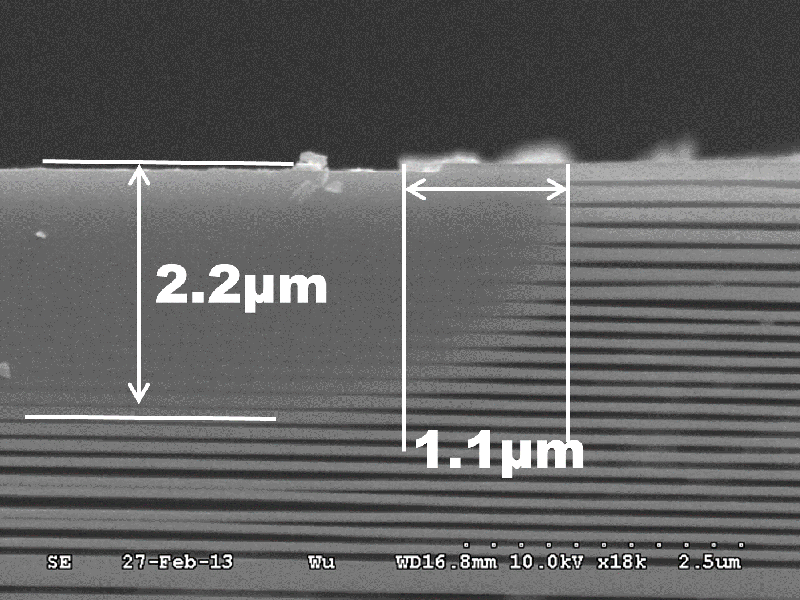

圖一、Zn-Diffusion VCSEL 的橫截面 SEM照片

圖二、筆者和楊英杰教授於採訪當天在台大電機系博理館教授休息室合影留念

參考書目:

[1] Y. J. Yang, T. G. Dziura, S. C. Wang, R. Fernandez and S. Wang, "Large CW Power, Very Low Threshold, Single Transverse Mode Operation of Vertical Cavity Mushroom Structure Surface Emitting Lasers," [1991] 49th Annual Device Research Conference Digest, Boulder, CO, USA, 1991, pp. IIA_4-0_17, doi: 10.1109/DRC.1991.664668.

[2] Y. J. Yang, T. G. Dziura, S. C. Wang, R. Fernandez and S. Wang, "Large CW power, very-low-threshold, single transverse mode operation of vertical cavity mushroom structure surface emitting lasers," in IEEE Transactions on Electron Devices, vol. 38, no. 12, pp. 2691-, Dec. 1991, doi: 10.1109/16.158700.

[3] C. C. Chen, S. J. Liaw and Y. J. Yang, "Stable single-mode operation of an 850-nm VCSEL with a higher order mode absorber formed by shallow Zn diffusion," in IEEE Photonics Technology Letters, vol. 13, no. 4, pp. 266-268, April 2001, doi: 10.1109/68.917820.

[4] https://news.ltn.com.tw/news/life/paper/1459304

[5]https://www.lym.gov.tw/ch/collection/epaper/epaper-detail/5e9034ff-bcdb-11ea-94d3-2760f1289ae7/

[6] Remembering ECE Department Head Dr. Robert Kolbas - Electrical and Computer Engineering

[7] https://iee.nycu.edu.tw/tw/teacher/p1.php?num=126&page=1&kind=37

[8]https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amnon_Yariv

[9] https://www.nae.edu/30610/Dr-Gordon-C-Osbourn

[10]https://www.sanmin.com.tw/product/index/006960249

[11]https://www.semanticscholar.org/author/Shyh-Wang/145404719

[12] https://www.cent.titech.ac.jp/4ed16457d1459b7308937630d8e0affb41df0d15.pdf

[13] Backstory: VCSEL Breakthrough, 1989 | Features | Jun 2019 | Photonics Spectra

[14] L. Schares et al., "Terabus: Terabit/Second-Class Card-Level Optical Interconnect Technologies," in IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, vol. 12, no. 5, pp. 1032-1044, Sept.-Oct. 2006,

[15]https://www.iams.sinica.edu.tw/tw/?link=member&id=19&type=pub

[16] 寶島聯播網 - 維基百科,自由的百科全書