最新訊息:黑夜中的白光 ~懷念王興宗教授

次閱讀

學歷

史丹福大學電機博士

經歷

國立交通大學光電系榮譽退休教授

交通大學光電工程系教授

美國洛奇馬丁研究中心資深顧問科學家

美國全錄公司高級科學家

榮譽

美國光學學會會士、日本微光學學會學術獎、傑出人才基金會講座,開發出台灣第一支氦氖雷射、世界第一支白光雷射、以及世界第一顆藍光氮化鎵面射型雷射

王興宗教授 生平年表

1934 台灣新竹出生

1947 進入新竹高中初中部

1950 進入新竹高中高中部

1953-1957 進入台大電機系

1957-1959 進入交通部電波實驗室工作

1959-1961 空軍預備軍官服役

1961-1963 新竹中學任教

1963-1965 進入日本東北大學攻讀碩士

1965-1967 進入國立交通大學擔任副教授

1967 成功研發台灣第一部He-Ne雷射

1967 進入美國史丹福大學攻讀博士

1971 獲美國史丹福大學電機博士

1971-1974 於美國史丹福大學擔任博士後研究員

1972 發明全球第一部白光雷射

1974-1985 進入美國全錄公司

1985-1995 加入美國洛克希德研究中心

1987 成功研發美國第一個VCSEL

1995-2004 回台加入國立交通大學擔任教授

2004 國立交通大學榮譽退休教授

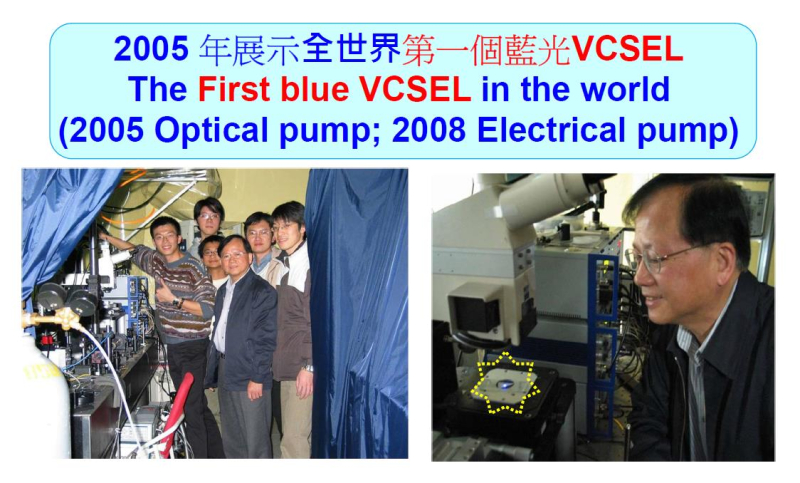

2005 成功研發台灣第一個光激發藍光VCSEL

2008 成功研發世界第一個電激發藍光VCSEL

2024 仙逝

文章作者:盧廷昌 教授

校 閱:苗迦南

雷射(Laser)技術無庸置疑的在整個光電領域中扮演著關鍵的角色,其發明於1960年代,超過半個多世紀以來,以雷射相關的研究已多次榮獲諾貝爾獎的肯定,這說明了雷射技術的演進不僅加快了全球科技發展的速度,更滲透到人們日常生活當中成為不可或缺的便利發明。台灣在雷射科技的發展中並沒有缺席,而且交大在其中扮演了關鍵的角色,尤其是王興宗教授致力於發展雷射技術超過五十年,從最早的台灣第一支自製雷射、世界上第一套白光雷射、研製美國第一顆砷化鎵面射型雷射、到近期,於交大研製全球第一顆藍光氮化鎵垂直共振腔面射型雷射(Blue GaN VCSEL)為其最著名的代表。王教授的研究領域廣泛,其中包括氣態、固態以及半導體雷射等都具有開創性的成果,對學術界與產業界均有極大的貢獻。

然而,天下無不散的宴席,王教授已於2024 年 10 月仙逝,筆者僅以本文追悼王教授對台灣光電界宏偉的貢獻,也希望他精彩的人生故事能夠激勵更多光電界的年輕後進在漫漫的研究長路上奮力向前。若要了解更多王教授的人生點滴,鼓勵讀者直接去閱讀2018年由五南出版社出版的「共舞雷射」一書,裡面詳細的描述了王興宗教授的傳奇人生故事。也可以參考光電學會於2023年12月在光電長河裡的介紹: 「開創台灣雷射研究的先鋒 – 王興宗教授與交大半導體雷射實驗室」https://www.photonics.org.tw/tw/modules/news/article.php?storyid=36

王教授出生於1934 年日治時代的新竹州槺榔(近南寮漁港),高中時期是新竹高中的高材生,當時為諾貝爾獎得主李遠哲院長的高中學長,大學時期輕鬆考入台大電機系,與台灣半導體先驅施敏教授是大學同學,大學畢業時,蘇聯第一次發射人造衛星成功,掀起了美國的極大的震撼,因此在美國的學術界,興起了物理教學的改革的風潮,成立了PSSC(Physical Science Study Committee)學會,王老師立即參與了PSSC的教學訓練,對物理科學的熱衷,有如滔滔江水,綿延不絕。這次的契機與深入研究,是個很重要的機遇,使王老師能一舉考取日本獎學金赴日本東北大學的研究所深造,並在日本第一次與半導體和量子物理碰面。試想當時1960年代的政治氛圍,一般台灣人是很難和日本有所接觸,而王教授能以台灣人的身分前往日本留學絕對是鳳毛麟角,菁英中的菁英。

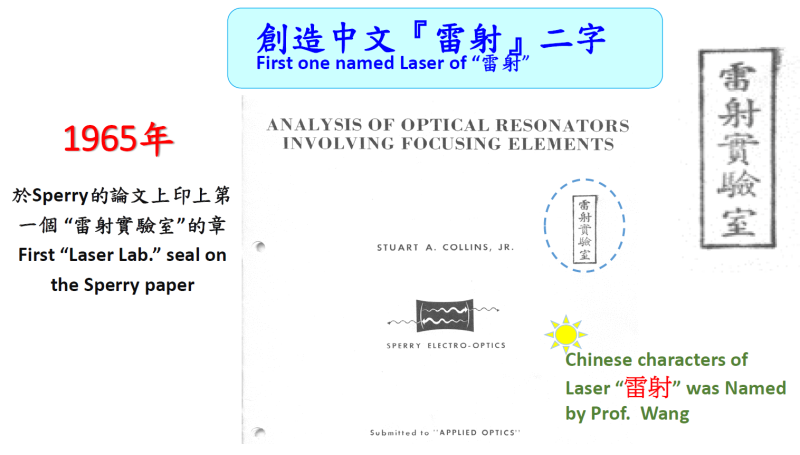

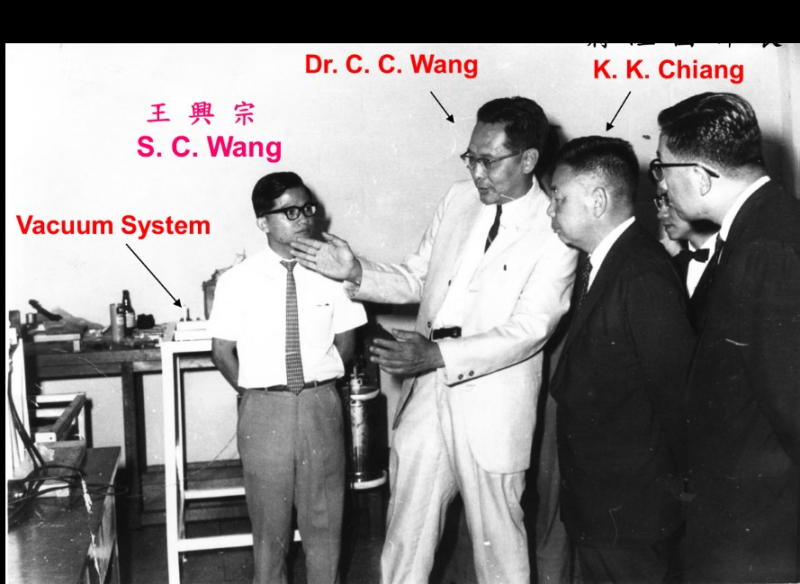

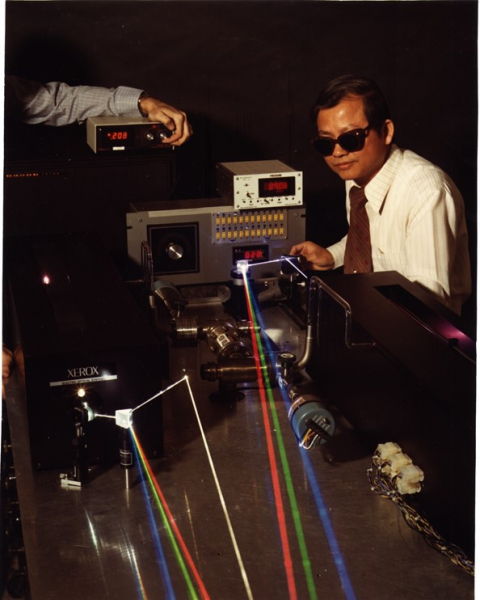

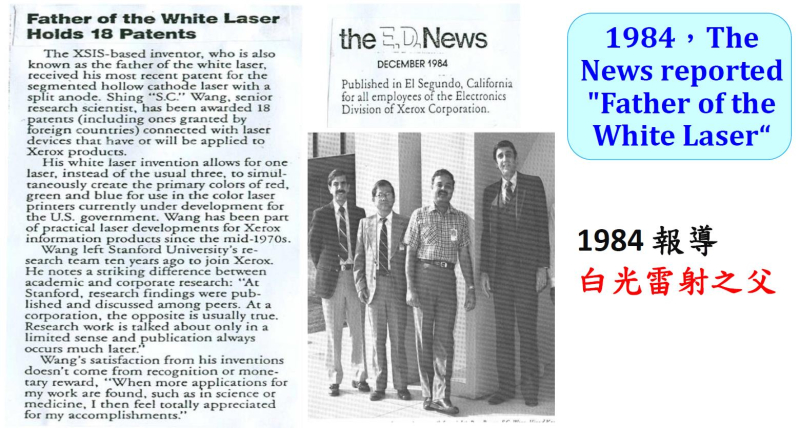

王老師東北大學碩士畢業後旋即被聘為交通大學副教授,專注於電子與光電研究。在台灣科技教育發展的關鍵時期,他的工作與研究扮演了重要角色。王教授於1965年在交通大學的博愛校區建立台灣第一間雷射實驗室以及製作出台灣第一套紅光氦氖雷射,並發展雷射與光電相關課程,先期培育出許多雷射光電的人才,奠定台灣在雷射光電科技的基礎。值得一提的是,「雷射」一詞的中文名稱是由王教授最早提出的。事實上,在1965年時台灣才剛剛脫離美國的經濟援助,離民主自由的天光之時也還很遙遠。想當然耳,當時科技研發的經費和環境遠遠無法與現在的台灣相比。能夠將世界上也才萌芽沒多久的氣態雷射技術在台灣研發成功,王教授的貢獻就如同在黑夜中點燃火種,讓台灣的雷射技術開始發光發熱。由於此紅光雷射的成功展示,王老師受到美國史丹福大學一位在雷射研究領域知名的學者Prof. Siegman的邀請到美國攻讀博士學位,與王教授建立了深厚的師生關係。王興宗老師在美國的經歷不僅是學術成就的證明,也是個人堅韌和家庭支持的見證。他的經歷展現了通過不懈努力和家庭的支持,如何在新環境中取得成功和成長。王教授於1972年在美國使用中空金屬陰極放射管發明並製作出世界上首套氦鎘白光雷射,可以同時產生紅藍綠三色同調光,在全球榮獲二十件專利,被世界公認為「白光雷射之父」。之後加入美國全錄公司負責開發白光雷射與相關應用。

接著王教授又加入美國洛克希德研究中心。在該中心時,他擔任垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)研發團隊的領導人,並向美國國防部(DARPA)爭取到一個VCSEL的大型計劃,其目的就是要能夠盡快展示連續波操作的VCSEL。在機緣巧合下,後來於台大電機系任教的楊英杰教授也效力於此團隊。王教授於1987年和楊教授一起研發出美國第一個半導體垂直共振腔面射型雷射(VCSEL),並利用鋅擴散技術成功解決面射型雷射中反射鏡的高電阻問題,首度成功將VCSEL輸出功率推到> 1mW。此項VCSEL技術的突破,使得其在商品化之路上向前邁進一大步。

創造出台灣最早Laser 的英譯漢字「雷射」

全台灣第一間雷射實驗室,以及特別的訪客蔣經國先生 (1967)

王興宗教授發明的白光雷射 (1972)

王興宗教授發明的白光雷射被新聞報導為白光雷射之父

由於對台灣故鄉的思念,王興宗老師於1995年從美國返鄉回到台灣後,在新竹交通大學開始了他的第二個職業階段。王教授在交通大學光電所建立半導體雷射實驗室,他在交大的時間主要集中於半導體光電領域的研究,並在此過程中對台灣的科技發展作出了重大貢獻。他積極參與「教育部卓越計劃」,這是一個旨在提升台灣大學研究水準的重大國家計劃,對台灣的科學技術發展產生了深遠的影響。之後也擔任國科會國家型奈米計畫的總主持人,致力於氮化鎵奈米光電元件的研究,首先成功的製作出全世界第一顆藍光氮化鎵面射型雷射,並率先使用雷射剝離與奈米柱等技術大幅提升藍白光發光二極體的操作效率,已大量應用於顯示、面板與固態照明等節能光源中。王教授不僅在學術上取得了重大成就,還對教育新一代科學家發揮了重要作用。他在交通大學的工作不僅包括科研活動,還涵蓋培養學生和研究人員。他建立了強大的研究團隊,並促進了學生和教職員之間的緊密合作和交流。

交大光電研究團隊製作出第一顆藍光面射型雷射

王興宗教授回憶錄「共舞雷射」發表會

王興宗教授一生鑽研雷射技術,發表論文超過兩百多篇,在許多專門的領域上仍維持技術的領先,在學術界受到高度的肯定,是美國光學學會會士;此外,在台灣所培育的無論是早期的雷射光電人才或是後期的發光二極體(LED)、半導體雷射光電元件等領域,超過一百位博碩士畢業生,他的經歷體現了一位學者如何通過專注於科學研究和教育,對社會產生積極影響的能力;對於台灣的學術與產業的發展,貢獻良多!雖然王興宗教授已經化為千風離我們遠去,但他精彩的人生故事就如同花謝之後會留下種子,留下希望,激勵著所有光電後學不斷向前。